桑葉莫莫,蠶白滿箔。為深入貫徹落實習近平總書記關于鄉村振興的重要指示精神,發揮“蠶桑”專業特色與人才優勢,8月6日—8日,我校“絲路”實踐團以“賦能新蠶桑,共建新絲路”為主題,赴延安市延川縣開展蠶桑產業調研與科技助農實踐,解密陜北高原蠶農致富新“絲路”。

深入基層開展調研,精準對接蠶農需求

延安市延川縣自然環境惡劣,溫差懸殊,溝壑叢生,多種經濟作物難以在此扎根,限制了農業產業發展規模。在關莊鎮楊家坪村,實踐團指導老師趙國棟和鄒金城老師帶領實踐團成員深入基層調研,精準對接蠶農需求。調研發現,楊家坪村原有常住人口600余人,現因交通閉塞、農業產業低迷、市場環境等因素影響僅剩40余人,且均為60歲以上的空巢老人。近年來,當地政府雖大力發展蠶桑產業,但由于技術、人才、市場等因素的限制,蠶桑產業發展面臨諸多挑戰。

發揮專業特色優勢,精準把脈產業需求

針對延川縣蠶桑產業發展現狀,趙國棟老師深入田間地頭,實地查看了當地蠶農的桑樹種植狀況和田間管理技術,同時指出:陜北高原海拔較高,桑樹田間肥水管理尤為重要。他還仔細詢問了蠶農在養殖過程中的溫濕度控制、消毒措施等,并現場為蠶農講解了養蠶環境控制、蠶房定期消毒等注意事項。

在西溝河村養蠶大戶劉延壽家里,趙國棟老師現場演示了補催青技術的操作要點:“蠶卵補催青是確保蠶種整齊孵化、提高蟻蠶質量的關鍵環節。其核心在于精準調控溫濕度、光線、通風情況,且操作中需保持環境清潔,確保孵化整齊度。通過科學操作,可顯著提升蠶卵孵化率與蟻蠶發育情況。”在現場,趙國棟老師還給蠶農贈送了精心準備的蠶藥,蠶農劉延壽表示:“之前我前往江蘇科技大學學習了養蠶技術規程,但此次現場教學更直觀、更貼合實際、更容易掌握。”

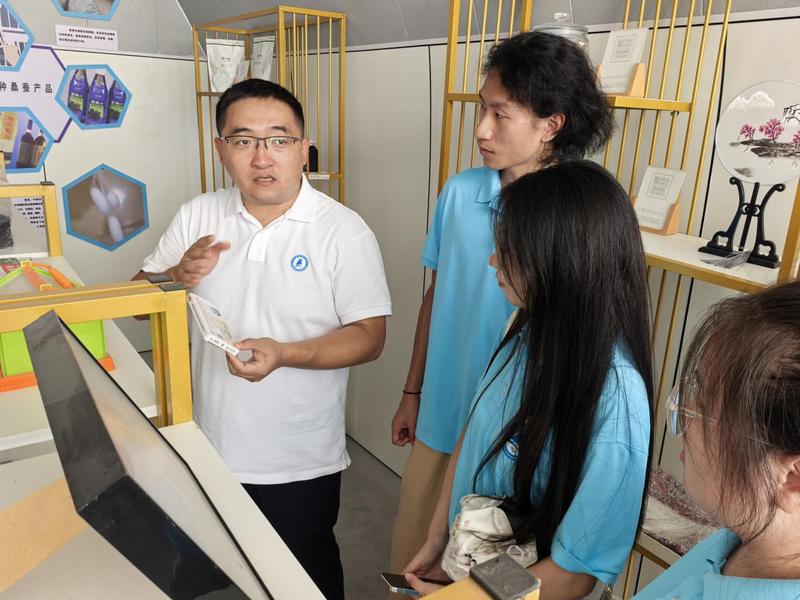

了解蠶桑全產業鏈,堅定特色專業自信

時值盛夏,桑樹長勢喜人。實踐團指導老師鄒金城在桑園為同學們上了一堂生動的蠶桑科普課,他介紹了我校蠶業研究所現有的桑樹品種,并將理論與實踐相結合,深化了同學們對蠶桑產業的認識。

趙國棟老師則向同學們介紹了栽桑養蠶注意事項、蠶桑資源開發利用等多方面的知識,同時全面介紹了學校自2022年起,先后將我校研發的華康系列蠶種、育711、選792等桑樹品種、小蠶共育技術等推廣至延川縣,因地制宜幫助蠶農實現致富夢想,助力延川縣打造特色蠶桑產業。實踐團成員紛紛表示,通過此次實踐,對科技助力傳統產業振興有了更加深刻的認識,也進一步堅定了特色專業自信。

關莊鎮副鎮長惠瑞表示:“自從學校2022年起幫助我們發展桑蠶養殖以來,村民的收入有了顯著提高,積極性愈發高漲。去年全縣種植桑園面積7000余畝,蠶農年均增收1.2萬元。我鎮管轄的17個自然村已經全面開始養蠶,希望能與學校建立長期穩定合作,引進更多技術,讓陜北高原蠶農走出一條致富新‘絲路’”。

此次社會實踐,“絲路”實踐團深入基層,通過調研、走訪、助農等方式,為當地蠶農帶去了先進的實用技術、捐贈蠶藥,并掛牌成立中華優秀傳統文化傳承教學實踐基地,這充分展現了高校學子服務社會、助力鄉村振興的責任與擔當,也為延川地區的蠶桑產業發展注入了新的動力。今后,學校將繼續發揮學科優勢,深化校地合作,為蠶桑產業發展和鄉村振興貢獻更多智慧和力量。同時,學校還將組織更多師生參與社會實踐,讓青春在服務鄉村振興中綻放絢麗之花。

(撰稿:鄒金城 孟巨 吳伊湘 初審:張靜 二審:張馳 終審:毛暉 編輯:張靜)

返回列表頁

返回列表頁