2024年1月至6月,我校各教學(xué)科研機(jī)構(gòu)扎實開展有組織科研,強(qiáng)化高質(zhì)量成果導(dǎo)向,不斷提升科技創(chuàng)新能力,加快科研成果轉(zhuǎn)化,在國內(nèi)外權(quán)威刊物上發(fā)表了一批高水平研究論文,為學(xué)校建設(shè)特色鮮明的高水平大學(xué)作出積極貢獻(xiàn)。

船舶與海洋工程學(xué)院

管義鋒教授新能源船舶設(shè)計團(tuán)隊長期致力于新能源動力船型開發(fā)與設(shè)計工作。2024年該團(tuán)隊研發(fā)設(shè)計了國內(nèi)首艘89.9m內(nèi)河綠色多用途滾裝船。該船以裝載商品汽車及工程車輛為主,滿足“工程機(jī)械”“工程機(jī)械+汽車”“汽車+集裝箱”“集裝箱+包裝散貨”等多工況裝載需求。該船采用LNG動力,燃料補(bǔ)給采用換罐補(bǔ)給技術(shù),一次換裝續(xù)航里程可達(dá)3600公里。該船已完成全部圖紙設(shè)計,正處于中國船級社(CCS)審圖階段。

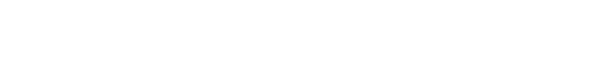

王炬成副教授團(tuán)隊一直深耕于船舶數(shù)字化設(shè)計制造關(guān)鍵技術(shù)研究,研發(fā)的“現(xiàn)代造船解決方案CSS”入選2024年度船舶工業(yè)“強(qiáng)鏈品牌”。該軟件以船舶WBS為綱領(lǐng),以生產(chǎn)計劃為核心,整合BOM/物量數(shù)據(jù)等生產(chǎn)所需關(guān)鍵要素,集成三維設(shè)計模型、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、設(shè)計工程、生產(chǎn)管控及物資管理等流程,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采集和反饋,依托大數(shù)據(jù)挖掘分析支撐管理決策、配置企業(yè)資源、控制生產(chǎn)節(jié)奏、優(yōu)化物資采購配送,縮短船舶建造工期,降低能源消耗。

機(jī)械工程學(xué)院

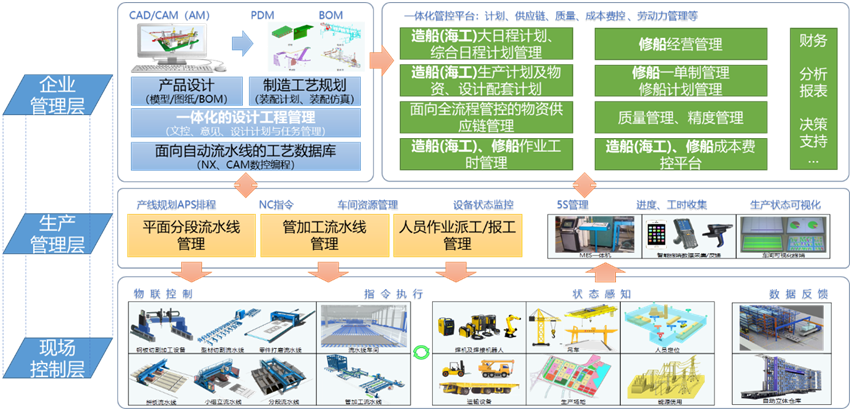

田桂中教授團(tuán)隊在國際知名學(xué)術(shù)期刊《Biotechnology Advances》(影響因子16)上發(fā)表最新研究成果,該成果的第一作者為青年教師張?zhí)忑垺T撐恼率崂砹吮粍有臀⒘骺丶?xì)胞分離技術(shù),涵蓋微過濾、沉淀法、黏附法、擠壓流分離、確定性側(cè)向位移、水動力微流控、慣性微流控和粘彈性微流控。該研究討論了常用微流控芯片制作材料和方法。此外,該成果還探討了微流控細(xì)胞分選的商用情況。該文章提出了兩個潛在的研究方向:分離-應(yīng)用一體化和基于人工智能的自動化微流控操作平臺。該成果系統(tǒng)全面地論述了被動型微流控細(xì)胞分選方法,在為相關(guān)領(lǐng)域科研人員提供研究進(jìn)展的同時,也為微流控細(xì)胞分選的發(fā)展起到導(dǎo)向作用。

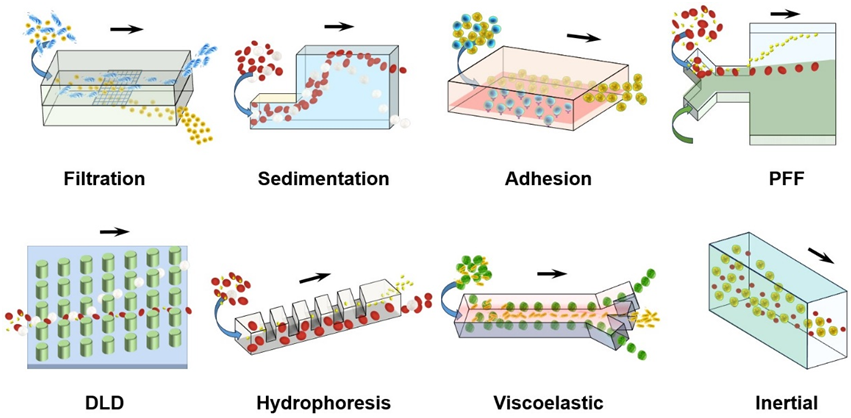

邵將副教授、鐘偉教授與河南大學(xué)劉雪副教授在材料科學(xué)領(lǐng)域知名期刊《Small Methods》發(fā)表最新研究成果,創(chuàng)新性研發(fā)出一種受風(fēng)鈴結(jié)構(gòu)啟發(fā)的摩擦納米發(fā)電機(jī)(W-TENG),用于收集極低風(fēng)速和全方向下的風(fēng)能。該設(shè)備能夠在極低風(fēng)速(0.5m/s)下產(chǎn)生電力,并能從所有方向(0~360°)有效收集風(fēng)能,優(yōu)化后的設(shè)備不僅擁有優(yōu)異的能量轉(zhuǎn)換效率,而且具有低成本和易于制造的優(yōu)勢,為大規(guī)模風(fēng)能收集提供了新途徑,將加速推動綠色能源技術(shù)在智能裝置和環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展。

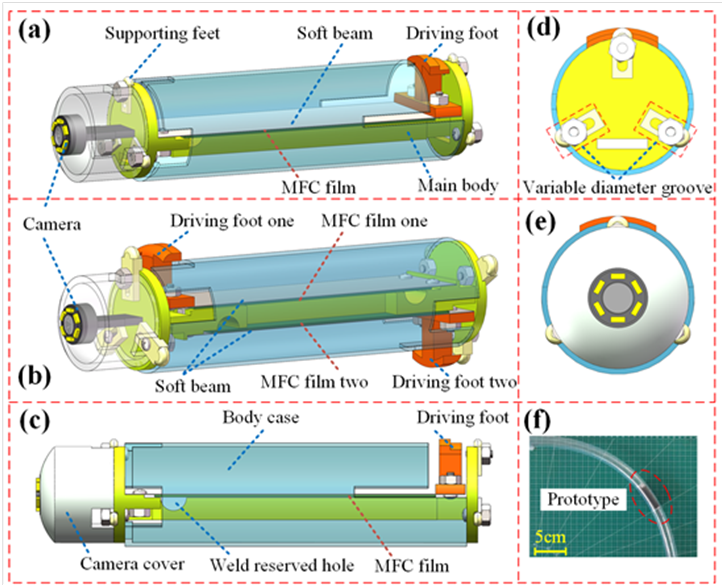

李沖副教授在機(jī)電和控制領(lǐng)域的中科院一區(qū)TOP期刊《IEEE/ASME Transaction on Mechatronics》上發(fā)表最新研究成果,提出了一種基于壓電MFC驅(qū)動的微小型管道爬行機(jī)器人,解決了管道內(nèi)機(jī)器人體積大、負(fù)載小、轉(zhuǎn)彎和爬行能力弱的問題。根據(jù)粘滑原理,該機(jī)器人可沿著直徑為14.6-20.5 mm的彎曲管道實現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動。結(jié)果表明,在驅(qū)動電壓為1000 V、頻率為210 Hz、占空比為零的條件下,提出的管道機(jī)器人的最大速度為13.54 mm/s。機(jī)器人的最大工作斜率為90°,在曲率半徑為25 mm的情況下,機(jī)器人可以實現(xiàn)近似 90°的轉(zhuǎn)彎。此外,機(jī)器人能夠承受自重9倍(42克)的負(fù)載,該微小型管道機(jī)器人在狹窄區(qū)域探測中具有重要的應(yīng)用前景。

能源與動力學(xué)院

李陽教授在國際頂級期刊《Nature》上發(fā)表最新研究成果,提出一種晶硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池的新型制造方法,通過創(chuàng)新性技術(shù)提升其柔韌性和轉(zhuǎn)換效率。實驗結(jié)果表明,該新型晶硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池不僅在厚度上突破傳統(tǒng)限制,還在轉(zhuǎn)換效率上取得顯著提升,具備高柔韌性和高功率重量比,為薄膜太陽能電池領(lǐng)域帶來了新的可能性。團(tuán)隊的技術(shù)革新極大地拓展了晶硅電池的應(yīng)用范圍,并為未來卷軸式太陽能電池的發(fā)展提供了理論與實踐基礎(chǔ)。本研究為晶硅太陽能電池的輕量化、柔性化發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),具有重要的產(chǎn)業(yè)價值和發(fā)展前景。

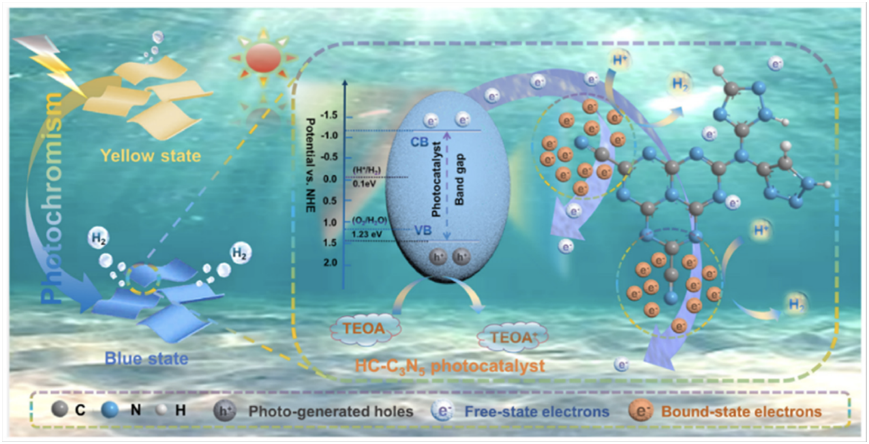

郭峰副教授在《Advanced Powder Materials》(影響因子28.6)發(fā)表最新研究成果,提出一種新型高效光催化劑HC-C3N5納米片用于太陽能驅(qū)動光催化分解水制氫。該團(tuán)隊成功合成了具有高結(jié)晶度的HC-C3N5納米片,作為粉末光催化劑。高結(jié)晶HC-C3N5納米片表現(xiàn)出明顯的光致變色特性,有效擴(kuò)展了吸收光譜范圍,并顯著提升了激子的生成效率。實驗結(jié)果表明,HC-C3N5中的氰基基團(tuán)能夠有效捕獲并轉(zhuǎn)化光激發(fā)電子為束縛態(tài)電子,延長電子壽命,并促進(jìn)電子和空穴在催化活性區(qū)域的高速分離。這種改進(jìn)顯著提高了光解水制氫的效率,克服了傳統(tǒng)光催化劑中電子-空穴對低速分離動力學(xué)的瓶頸問題。該研究為實現(xiàn)穩(wěn)定可再生能源供應(yīng)提供了一種極具潛力且經(jīng)濟(jì)高效的策略,具有重要的實際應(yīng)用價值和發(fā)展前景。

自動化學(xué)院

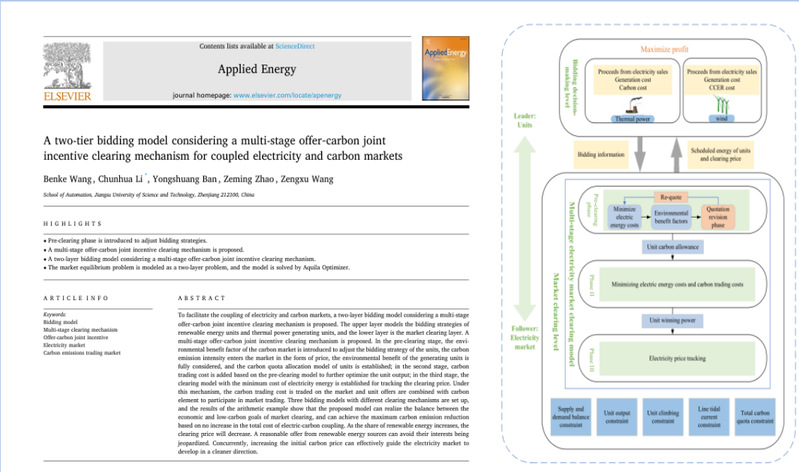

李春華副教授課題組在能源領(lǐng)域頂刊《Applied Energy》(中科院1區(qū)TOP期刊,影響因子11.2)上發(fā)表最新研究成果。提出基于多階段的兩層投標(biāo)模型,實現(xiàn)了報價-碳聯(lián)合激勵的電力市場清算機(jī)制,以促進(jìn)電-碳市場耦合。該投標(biāo)模型的上層對可再生能源機(jī)組與火電發(fā)電機(jī)組投標(biāo)策略建模,下層為電力市場出清層。研究結(jié)果表明,所提出的模型能夠?qū)崿F(xiàn)電力市場出清的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與低碳目標(biāo)之間的平衡,能夠在電-碳耦合總成本不增加的基礎(chǔ)上實現(xiàn)碳減排的最大化。

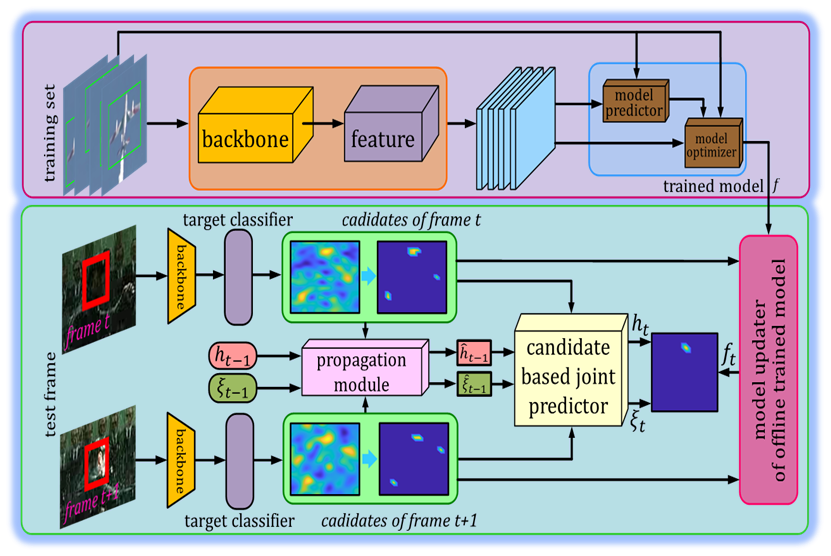

伍雪冬教授團(tuán)隊在人工智能領(lǐng)域頂刊《Expert Systems With Applications》(中科院1區(qū)TOP期刊,影響因子7.5)上發(fā)表了最新研究成果。提出了一種新的基于注意力機(jī)制的時間上下文增強(qiáng)模塊,能從跟蹤序列中提取穩(wěn)健高效的時間上下文;提出了一種前向傳播網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),以克服場景信息提取和利用的困難;提出了一種基于候選選擇機(jī)制的聯(lián)合目標(biāo)預(yù)測跟蹤模塊,以進(jìn)一步提高跟蹤精度和實時性。研究結(jié)果表明,與其它現(xiàn)有的21種最新先進(jìn)跟蹤算法相比,團(tuán)隊提出的新算法取得了很好的跟蹤效果。

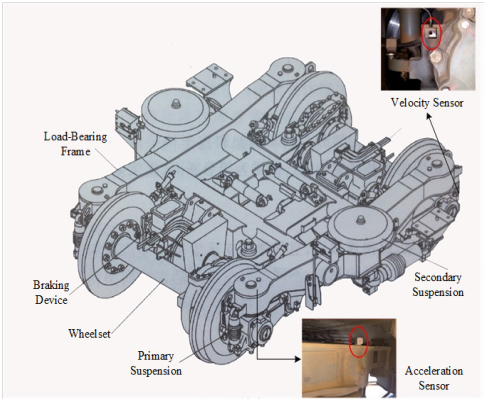

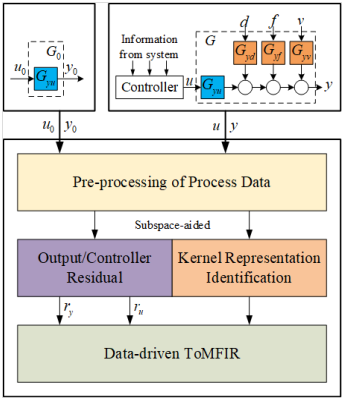

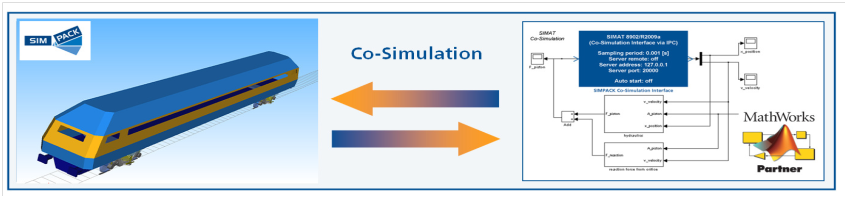

吳云凱副教授在國際交通控制領(lǐng)域頂刊《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》(中科院1區(qū)TOP期刊,影響因子7.9)中發(fā)表最新研究成果。創(chuàng)新地提出了數(shù)據(jù)驅(qū)動ToMFIR (total measurable fault information residual) 的概念。針對高速列車懸掛系統(tǒng)中非線性因素對早期故障檢測和診斷的影響,結(jié)合子空間辨識技術(shù),設(shè)計了基于T-S模糊數(shù)據(jù)驅(qū)動ToMFIR殘差的故障檢測方案,同時結(jié)合基于廣義最小二乘的重構(gòu)方法實現(xiàn)了懸掛系統(tǒng)早期故障的隔離。該方案可以有效解決懸掛系統(tǒng)中具有緩變特性及間歇特性的早期故障檢測和診斷問題。

材料科學(xué)與工程學(xué)院

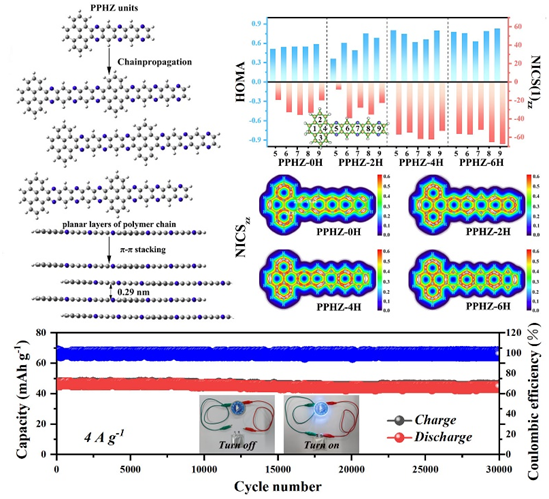

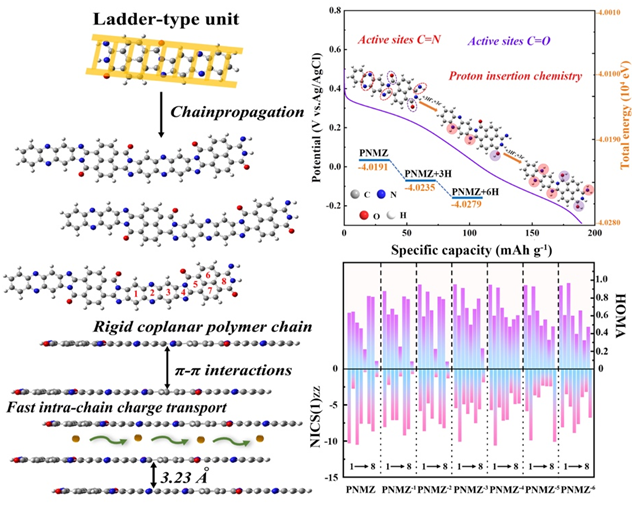

晏超教授與施敏杰教授作為共同通訊作者在材料領(lǐng)域頂刊《Advanced Materials》發(fā)表最新研究成果,創(chuàng)造性地設(shè)計了一種具有獨(dú)特富亞胺骨架的吩嗪聚合物材料。構(gòu)建的遠(yuǎn)程平面結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了高度有序的分子堆疊,減少了構(gòu)象紊亂,使聚合物的整體分子剛性和芳香性具有質(zhì)子擴(kuò)散的低能壘,展現(xiàn)出優(yōu)異的電子電荷傳輸能力。這一研究成果為設(shè)計高傳導(dǎo)性聚合物材料提供了極具前景的理論基礎(chǔ)和實踐指導(dǎo)。

晏超教授與施敏杰教授作為共同通訊作者在化學(xué)領(lǐng)域頂刊《Angewandte Chemie-International Edition》發(fā)表最新研究成果,創(chuàng)新性地提出了一種獨(dú)特的共價環(huán)共軛構(gòu)象策略,精心設(shè)計了一種新穎的“l(fā)adder-type”梯形結(jié)構(gòu)氧化還原活性聚合物材料。該聚合物材料憑借其擴(kuò)展的π-電子離域效應(yīng)和高度芳香性的梯形主鏈結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了快速高效的質(zhì)子儲能行為。該研究為設(shè)計用于高效可充電水系質(zhì)子電池的聚合物電極材料提供了新參考。

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

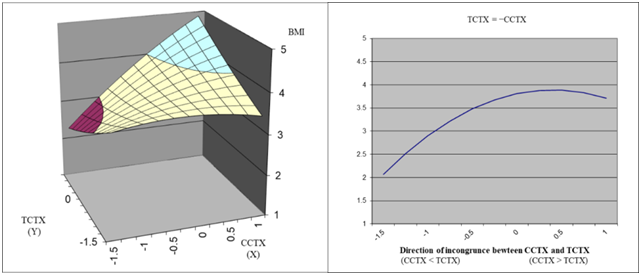

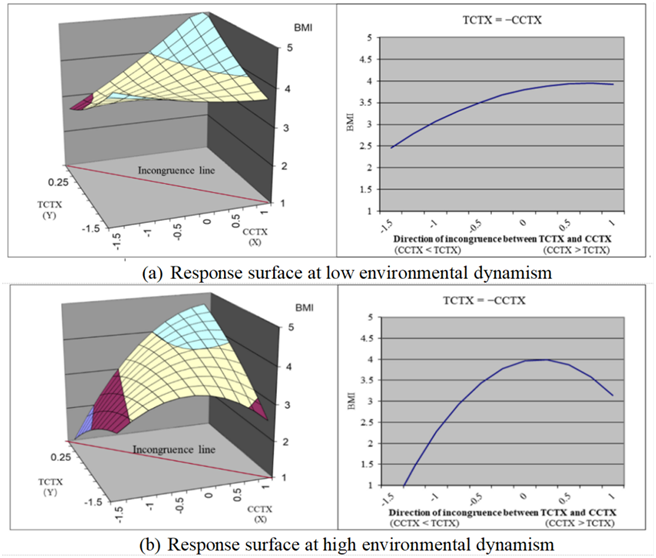

陳瑤講師及其合作者陳猛、劉和福、Henk W. Volberda和Cornelis V. Heij分析了企業(yè)CEO與高層管理團(tuán)隊之間交流質(zhì)量不一致性對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響機(jī)制,并揭示了環(huán)境動態(tài)性在這一影響中的調(diào)節(jié)作用。研究結(jié)果表明,CEO與高層管理團(tuán)隊之間的交流質(zhì)量不一致性對商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)生負(fù)面影響,且在環(huán)境動態(tài)性較高時,這種影響會進(jìn)一步加劇。該研究豐富了商業(yè)模式創(chuàng)新的理論基礎(chǔ),并為企業(yè)提供了通過優(yōu)化CEO與高管團(tuán)隊的交流來促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新的實踐啟示。研究成果發(fā)表在ABS 4星期刊《Journal of Product Innovation Management》上,該期刊影響因子為10.5。

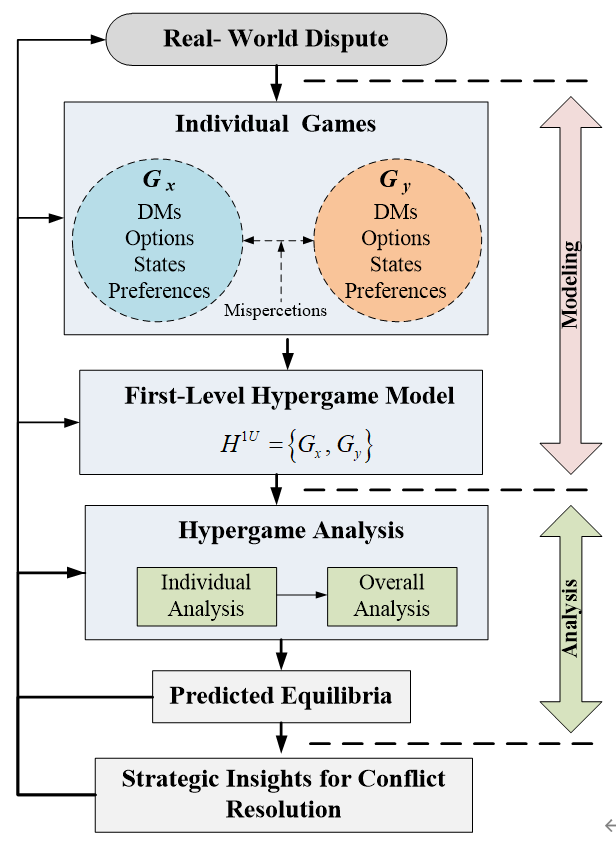

趙士南副教授在國際知名期刊《Expert Systems With Applications》(中科院一區(qū)TOP)發(fā)表最新研究成果。由于沖突信息的不對稱和決策者認(rèn)知的局限,沖突中的偏好信息誤解往往具有一定的不確定性。趙士南副教授基于圖模型理論,建立了不確定偏好誤解的一階超對策沖突模型,并提出了一種更貼近現(xiàn)實的一般沖突均衡定義和超對策沖突分析方法。此外,研究還提出了不確定偏好超對策沖突穩(wěn)定性的代數(shù)表達(dá)式,為相關(guān)決策支持系統(tǒng)的編程開發(fā)提供了重要的理論基礎(chǔ)。

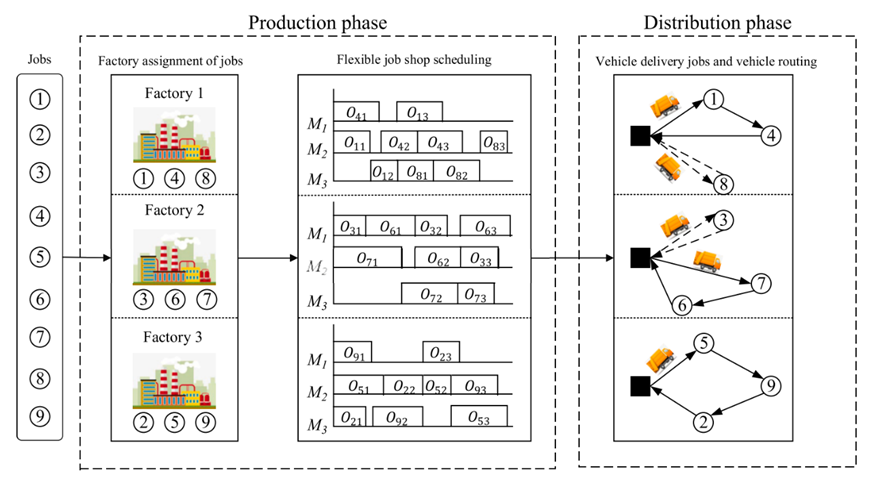

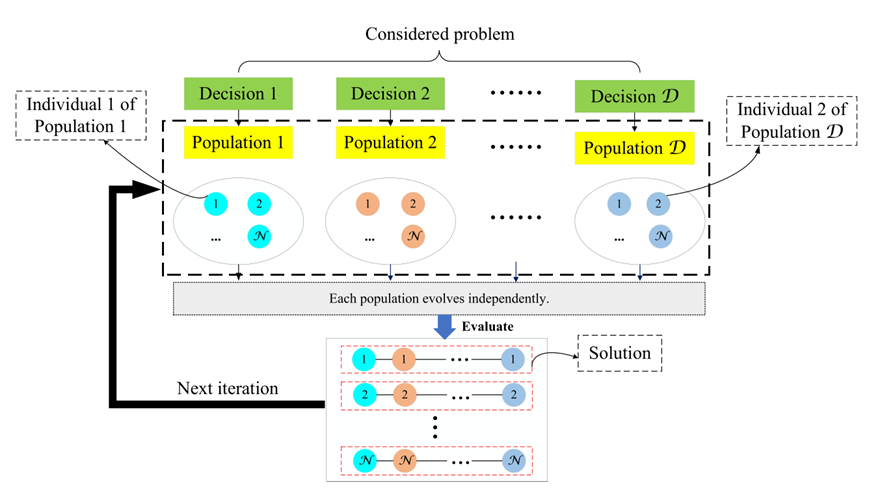

針對分布式生產(chǎn)與配送集成調(diào)度難題,張輝講師及其合作團(tuán)隊(青島大學(xué)付亞平教授等)構(gòu)造了混合整數(shù)規(guī)劃模型,基于三環(huán)節(jié)整數(shù)字符串的編碼方法,設(shè)計了融合模擬退火的協(xié)同進(jìn)化算法。他們進(jìn)行了基準(zhǔn)實例擴(kuò)展實驗,將所提算法與四種最先進(jìn)的算法及CPLEX求解器對比,驗證了其在縮短最大完成時間上的優(yōu)越性。該研究不僅可為分布式柔性車間與車輛路徑集成調(diào)度提供高效工具,還可助力管理人員做出更優(yōu)決策。成果已在國際權(quán)威期刊《Swarm and Evolutionary Computation》發(fā)表。

計算機(jī)學(xué)院

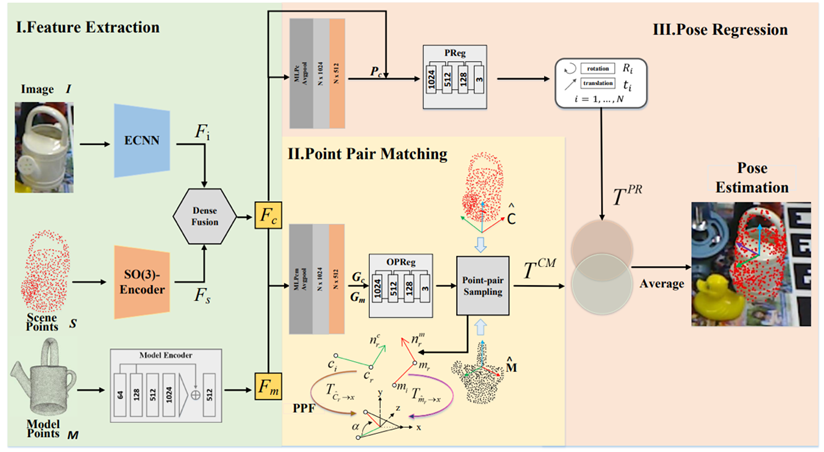

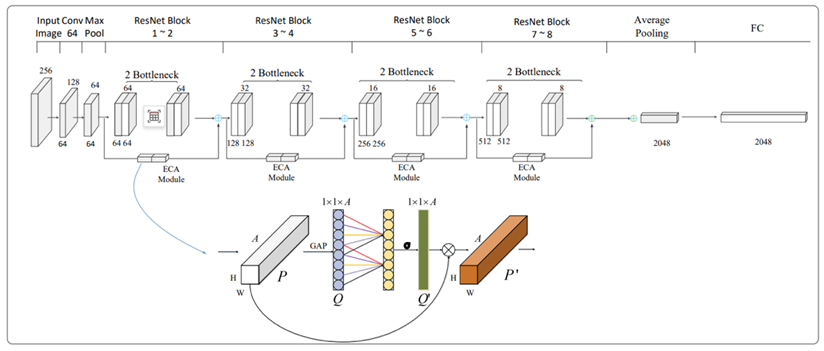

史金龍教授團(tuán)隊在多媒體領(lǐng)域頂刊《IEEE Transactions on Multimedia》發(fā)表最新研究成果,提出一種基于高效特征提取、點對特征匹配的6D位姿估計方法。6D位姿估計是指從圖像中預(yù)測物體的位置和方向,這項技術(shù)廣泛應(yīng)用于機(jī)器人抓取、增強(qiáng)現(xiàn)實和自動駕駛等領(lǐng)域。研究結(jié)果表明,該方法即使在物體嚴(yán)重遮擋的情況下也能實現(xiàn)魯棒的預(yù)測性能,為研究機(jī)器人精確抓取技術(shù)提供了新的研究思路。

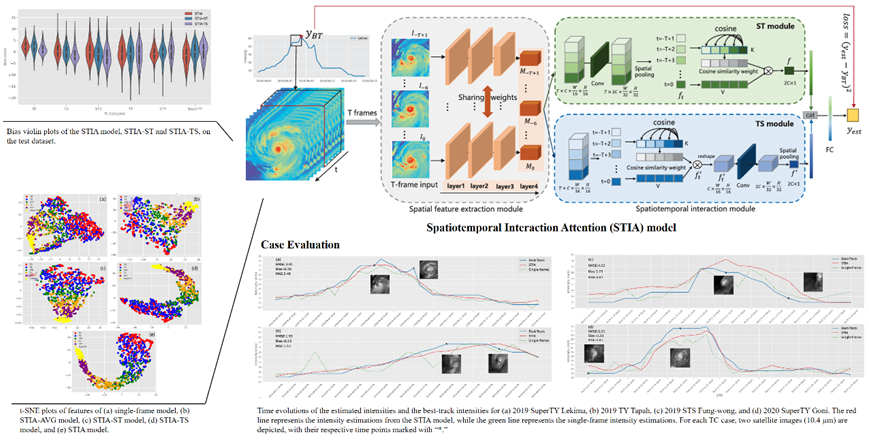

張芮博士在地球科學(xué)頂刊《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》發(fā)表最新研究成果,提出了一種新穎的時空交互注意力(STIA)模型,用于西北太平洋的熱帶氣旋強(qiáng)度估計。STIA利用多幀輸入,并結(jié)合獨(dú)特的時間–空間模塊,建立圖像模式與臺風(fēng)強(qiáng)度之間的關(guān)系,提升在西北太平洋海域中熱帶氣旋的強(qiáng)度估計精度。實驗表明,該方法在西北太平洋海域中熱帶氣旋的強(qiáng)度估計精度已經(jīng)超越了最先進(jìn)的基準(zhǔn),展示了其在熱帶氣旋強(qiáng)度估計中的卓越表現(xiàn)。

土木工程與建筑學(xué)院

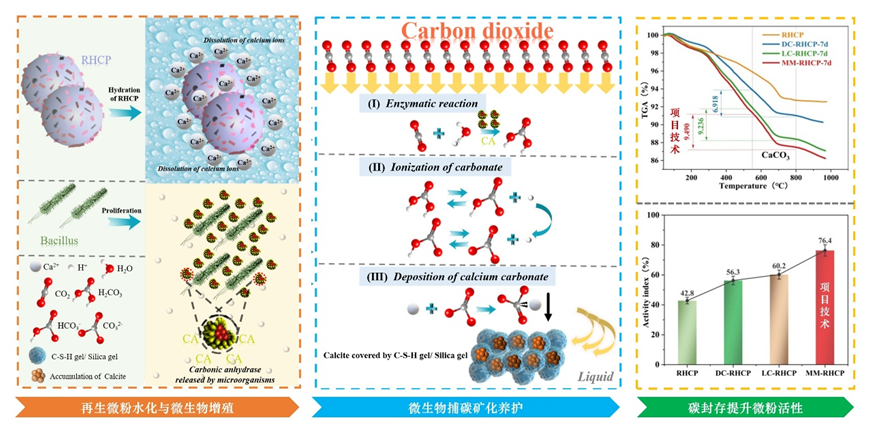

詹其偉副教授、張旋博士與香港理工大學(xué)蘇依林博士在國際建材領(lǐng)域Top期刊《Construction and Building Materials》發(fā)表最新成果。該團(tuán)隊創(chuàng)新提出微生物捕集CO2活化再生混凝土微粉技術(shù)方案,以廢治廢,變廢為寶。借助微生物特殊酶化作用,將CO2轉(zhuǎn)化為生物碳酸鹽,同時提高非晶態(tài)硅膠含量,兼顧實現(xiàn)碳封存與微粉活性指數(shù)提升,也將進(jìn)一步提升摻再生微粉混凝土效能。該技術(shù)為低碳建材制備提供了負(fù)碳原料,減碳效益顯著,極具發(fā)展?jié)摿Α?span style="font-size:14px;text-indent:2em;">

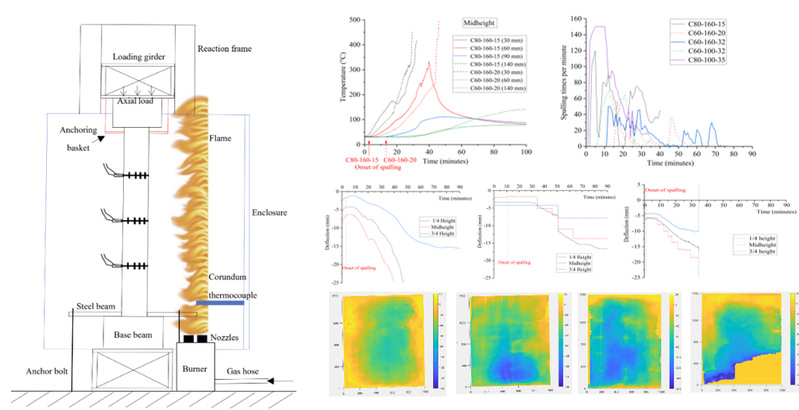

陳軍副教授團(tuán)隊在建筑工程頂刊《Journal of Building Engineering》上發(fā)表最新研究成果。通過構(gòu)建可控的真實火災(zāi)場景,開展高強(qiáng)混凝土剪力墻在荷載-火災(zāi)高溫同步加載下的抗火性能試驗,揭示了(超)高層建筑中廣泛使用的高強(qiáng)混凝土剪力墻在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)條件下不同類型的爆裂剝落和失效機(jī)理,以及載荷對火災(zāi)下爆裂剝落的雙重增強(qiáng)機(jī)制,并深入揭示了剪力墻尺寸和配筋方式等關(guān)鍵參數(shù)對抗火性能的影響機(jī)理。該研究為完善高層和超高層建筑的結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計提供了重要的依據(jù)。

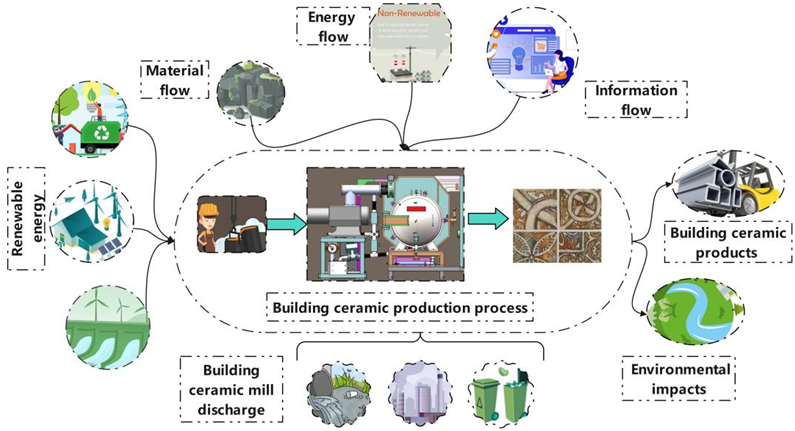

張軍學(xué)副教授聯(lián)合佛羅里達(dá)大學(xué)(美國)、特拉華大學(xué)(美國)、廈門大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)等相關(guān)機(jī)構(gòu)學(xué)者,開展了建筑陶瓷材料的生態(tài)可持續(xù)過程評估研究。以生態(tài)建筑陶瓷材料生產(chǎn)流程為切入點,運(yùn)用生態(tài)學(xué)和系統(tǒng)學(xué)的理論,充分考量生產(chǎn)過程中物質(zhì)流、能量流、信息流的攝入,以及建筑陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響,同時兼顧反饋機(jī)制的長期擾動,為全生命周期的生態(tài)建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)提供了一種新的可能。該研究成果發(fā)表于《Environment, Development and Sustainability》。

生物技術(shù)學(xué)院

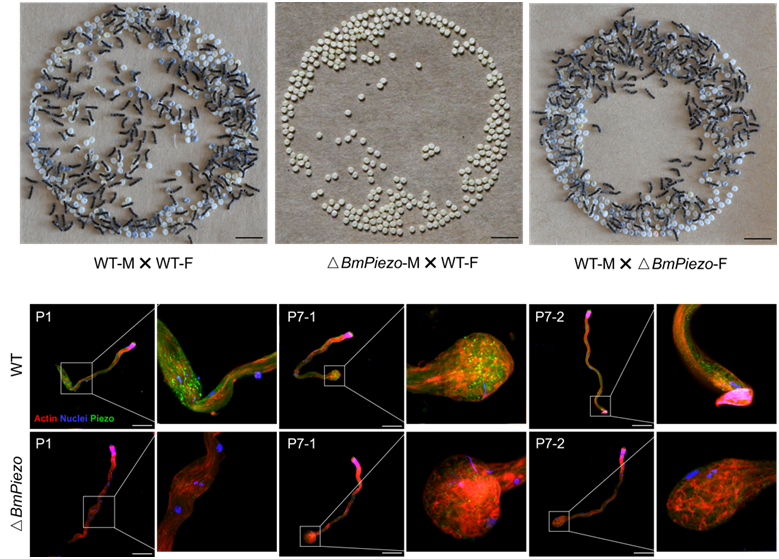

譚安江教授團(tuán)隊在國際學(xué)術(shù)期刊《BMC Biology》上發(fā)表最新研究成果,通過對家蠶機(jī)械力受體Piezo的功能解析,發(fā)現(xiàn)Piezo在家蠶有核精子細(xì)胞質(zhì)的清除過程中發(fā)揮重要作用。Piezo敲除導(dǎo)致有核精子束對膜張力感知缺失,進(jìn)而擾亂了細(xì)胞骨架組裝和重排過程,最終影響了細(xì)胞質(zhì)碎片的釋放和有核精子的成熟。此外,突變體未成熟的有核精子束無法從精巢中轉(zhuǎn)移至輸精管和射精囊中,從而導(dǎo)致雄性不育。該研究首次發(fā)現(xiàn)了Piezo在家蠶有核精子發(fā)育和雄性生殖過程中的重要作用。

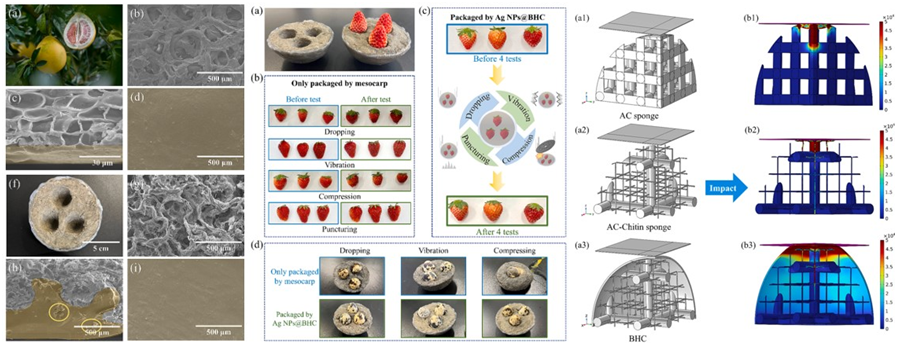

張東陽副研究員等在期刊《Chemical Engineering Journal》上發(fā)表最新研究成果,通過利用蠶絲蛋白、纖維素、殼聚糖三種天然高聚物材料,構(gòu)建了仿柚子果皮結(jié)構(gòu)的分層級多孔材料。外層的蠶絲蛋白水凝膠可以有效地抵御運(yùn)輸造成的碰撞,內(nèi)層的纖維素、殼聚糖分層級網(wǎng)絡(luò)可以吸收碰撞能量并抑制微生物生長,該包裝材料使草莓的保鮮期延長到21天,為新型保鮮包裝材料的研發(fā)提供了支持。

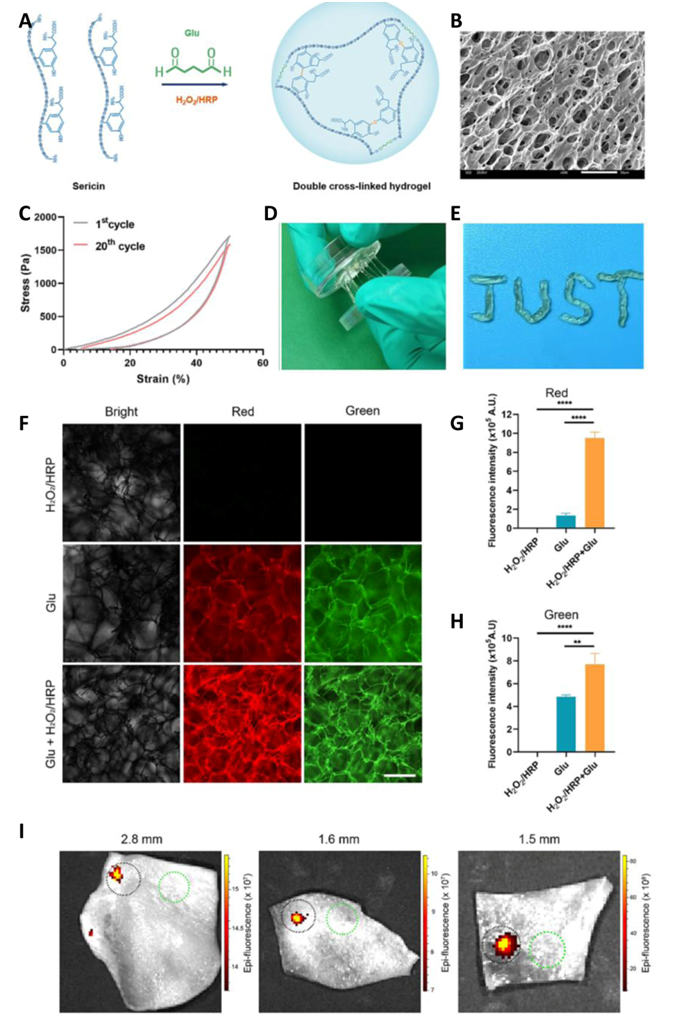

張業(yè)順副教授研究團(tuán)隊在頂級期刊《International Journal of Biological Macromolecules》發(fā)表最新研究成果,利用絲素缺失型絲膠蛋白資源提取絲膠,采用雙交聯(lián)策略制備了一種具有強(qiáng)熒光特性的新型絲膠蛋白水凝膠。該水凝膠在相應(yīng)波長范圍內(nèi)的激發(fā)光激發(fā)下可產(chǎn)生強(qiáng)綠色和強(qiáng)紅色熒光,這種固有熒光可以穿透厚的豬皮組織;此外,這種絲膠水凝膠還具有兩種微孔交錯分布的獨(dú)特微結(jié)構(gòu)、高孔隙率、良好的溶脹性、pH響應(yīng)降解性、優(yōu)異的彈性、可注射性、可原位成膠、良好的粘性和高生物相容性。該水凝膠體系不僅在生物體內(nèi)示蹤方面具有誘人的應(yīng)用前景,而且可作為多功能平臺用于組織工程與再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。

環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院

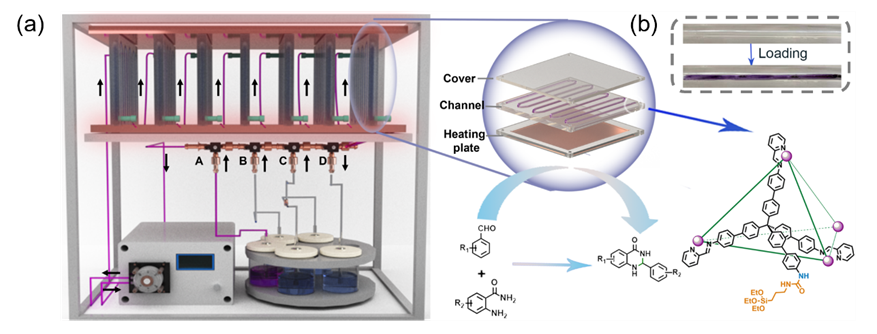

于超教授、李穎果博士與上海交通大學(xué)崔勇教授合作報道了關(guān)于從頭構(gòu)建氨基功能化的金屬-有機(jī)分子籠應(yīng)用于微流催化的研究。作者通過亞化學(xué)計量比策略,構(gòu)建表面富含氨基功能團(tuán)的中空四面體分子籠,通過組裝后修飾策略,在分子籠表面引入多條硅烷鏈,將硅烷修飾的分子籠生長于微反應(yīng)器的內(nèi)表面,實現(xiàn)二氫喹唑林酮的高效連續(xù)催化合成。此項研究標(biāo)志著分子籠在流動化學(xué)工程領(lǐng)域的首次成功應(yīng)用,為相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展提供了新的思路和借鑒。相關(guān)成果發(fā)表于《Nature Communications》。

于超教授和陳嘯副教授團(tuán)隊創(chuàng)新性地設(shè)計了一套基于液態(tài)金屬催化體系的模塊化微反應(yīng)器平臺。該平臺不僅實現(xiàn)了二氧化碳捕獲與催化的連續(xù)化過程強(qiáng)化,更突破性地實現(xiàn)了從二氧化碳到高附加值碳產(chǎn)物的全周期100%轉(zhuǎn)化,其能量輸入僅為2.74 GJ/t CO2,為解決碳捕獲和轉(zhuǎn)化問題提供了重要的技術(shù)支持。相關(guān)研究成果發(fā)表在能源與材料領(lǐng)域的頂級期刊《Advanced Energy Materials》,并被選為封面,充分彰顯了該項研究在相關(guān)領(lǐng)域的影響力。

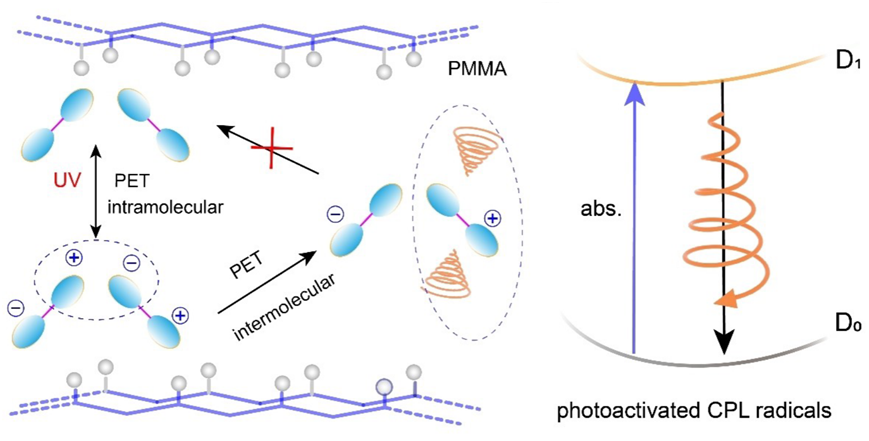

李飛陽博士在頂級期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》發(fā)表重要研究成果。該項研究通過在軸手性分子骨架中連接兩個有機(jī)膦中心,首次實現(xiàn)了光激活有機(jī)自由基的圓偏振發(fā)光。該光響應(yīng)圓偏振發(fā)光自由基被成功應(yīng)用于信息顯示和防偽領(lǐng)域,展現(xiàn)了其在實際應(yīng)用中的潛力。

糧食學(xué)院

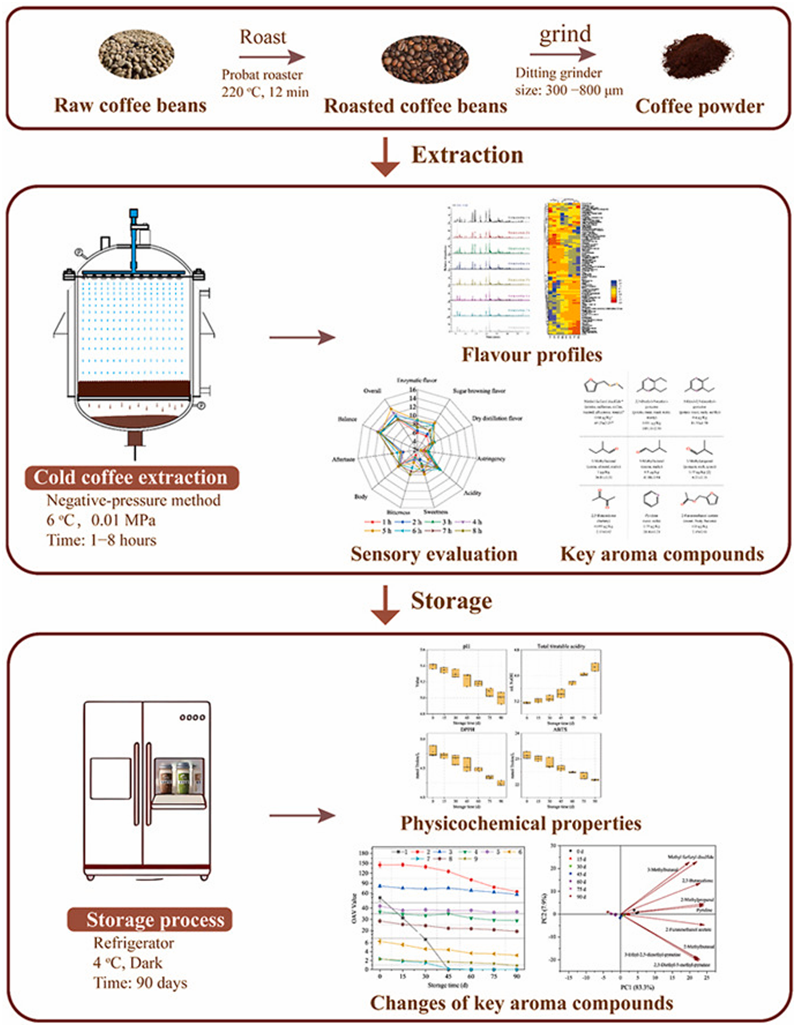

余永建教授和王玉芹博士在《LWT-Food Science and Technology》期刊發(fā)表最新研究成果。該論文深入研究了負(fù)壓冷萃法提取對冷萃咖啡品質(zhì)的影響。與傳統(tǒng)冷萃法相比,采用負(fù)壓冷萃法獲得的冷萃咖啡在較短的提取時間(5 h)內(nèi)具有更高的感官品質(zhì),揮發(fā)性成分的種類和濃度也更高。此外,還研究了冷藏儲存期間冷萃咖啡的理化性質(zhì)和關(guān)鍵香氣化合物的變化。隨著儲存時間的延長,酸度和總酸含量顯著增加,抗氧化活性明顯下降,關(guān)鍵香氣化合物的含量下降。研究表明,冷萃咖啡的劣變可能是由于香氣化合物的降解導(dǎo)致的,這導(dǎo)致了咖啡的理化性質(zhì)發(fā)生變化。這項研究為加速冷萃咖啡的提取和延長其保質(zhì)期提供了理論支持。

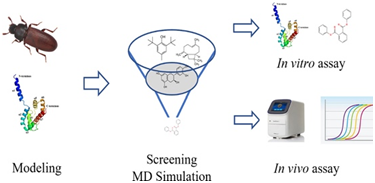

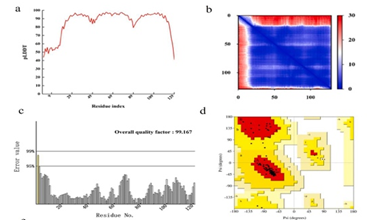

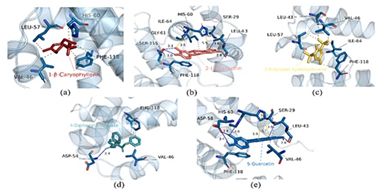

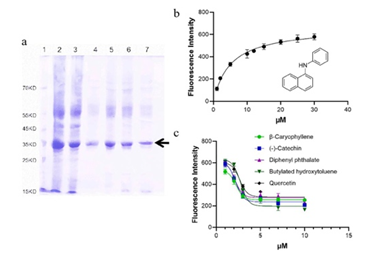

魯玉杰教授團(tuán)隊在昆蟲生理類的Top期刊《Pesticide Biochemistry and Physiology》(中科院一區(qū);IF=4.2)發(fā)表最新研究成果。論文針對昆蟲識別并區(qū)分外界環(huán)境中的各種化學(xué)信號問題,使用分子動力學(xué)檢測了赤擬谷盜氣味結(jié)合蛋白C12與65種常用的農(nóng)藥小分子的相互作用。分子對接結(jié)果顯示,排名前五位的化合物為β-石竹烯、兒茶素、丁基羥基甲苯、鄰苯二甲酸二苯酯和槲皮素。分子動力學(xué)分析表明氣味結(jié)合蛋白OBP C12對所有五種測試的化學(xué)配體表現(xiàn)出高結(jié)合親和力,經(jīng)上述5種化學(xué)小分子處理后的OBP基因上調(diào)表達(dá)。以上研究表明OBP C12在赤擬谷盜識別化學(xué)物質(zhì)中發(fā)揮重要作用,可以幫助我們深入了解昆蟲對農(nóng)藥小分子的響應(yīng)機(jī)制,為未來害蟲防治提供理論依據(jù)。

海洋學(xué)院

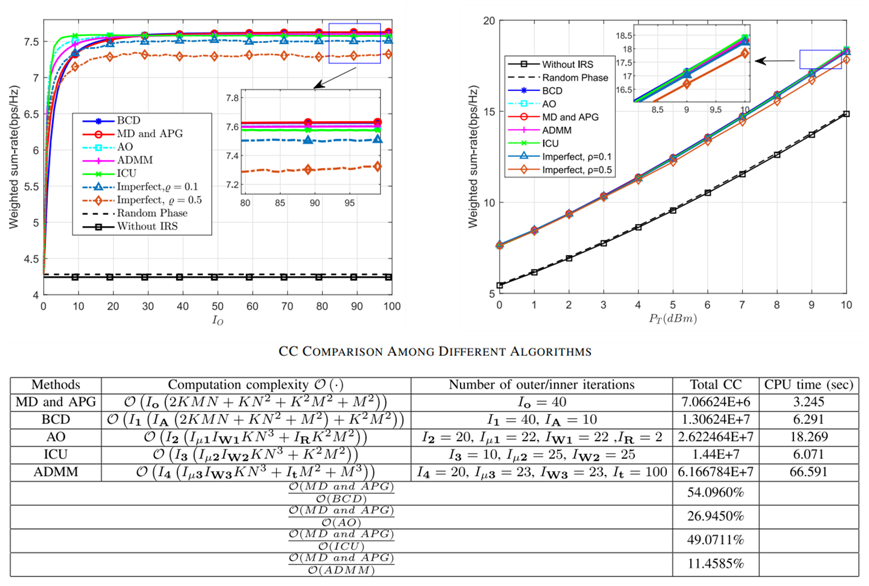

作為6G技術(shù)的核心,智能反射表面(IRS)利用大量低成本無源元件,通過調(diào)整元件相移來反射信號,對提高無線通信系統(tǒng)的性能,提供了一種經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。王亞軍教授團(tuán)隊研究了IRS輔助的多用戶多輸入單輸出下行鏈路系統(tǒng)的加權(quán)和率(WSR)最大化問題。通過聯(lián)合優(yōu)化基站的有源波束成形矩陣和IRS的無源波束相移矩陣來解決WSR最大化問題。仿真結(jié)果表明,提出的鏡像下降(MD)方法和加速投影梯度(APG)方法可以并行實現(xiàn),其獲得的WSR和收斂速度與現(xiàn)有方法相當(dāng),但計算復(fù)雜度顯著降低。相關(guān)成果發(fā)表在國際著名期刊《IEEE Internet of Things Journal》。

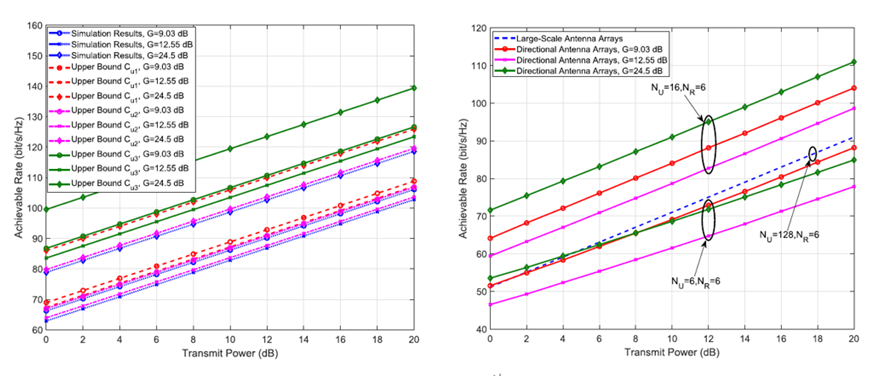

練柱先博士在無線通信領(lǐng)域Top期刊《IEEE Transactions on Wireless Communications》上發(fā)表最新研究成果,提出了一種新穎的無人機(jī)毫米波波束信道模型。該模型采用定向天線陣列代替大規(guī)模天線陣列,并分析無人機(jī)毫米波系統(tǒng)的可達(dá)速率上界。研究發(fā)現(xiàn):定向天線陣列可以減小無人機(jī)和接收機(jī)運(yùn)動引起的多普勒擴(kuò)頻,同時高指向性增益的定向天線陣列可以實現(xiàn)與全向大規(guī)模天線陣列毫米波通信系統(tǒng)相當(dāng)?shù)男阅茉鲆妗?/p>

理學(xué)院

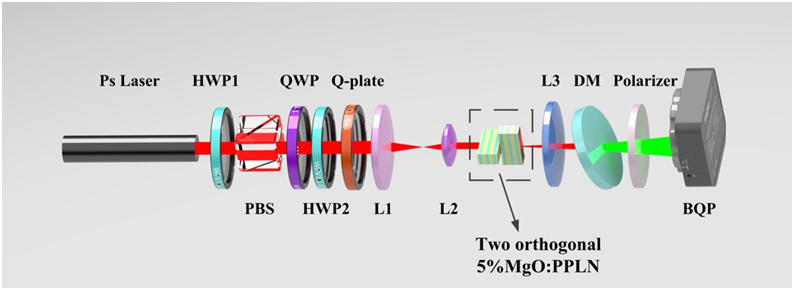

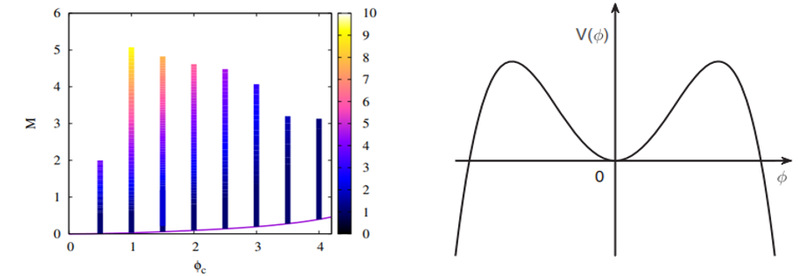

胡友友副教授團(tuán)隊在物理學(xué)一區(qū)高水平期刊《APL Photonics》發(fā)表最新研究成果。面向激光技術(shù)及光場調(diào)控前沿,針對矢量渦旋光束倍頻效率較低的難題,提出了基于正交雙5%MgO:PPLN晶體的矢量渦旋光束二次諧波新方法,研究了高階龐加萊球光束的二次諧波特性。結(jié)果表明,圓柱矢量光束、橢圓偏振圓柱矢量光束和圓偏振渦旋光束的最大二次諧波轉(zhuǎn)換效率分別可達(dá)25.3%、23.4%和29.4%,與傳統(tǒng)的非線性晶體2.4%的倍頻效率相比,提升了近10倍。針對光電信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的激光技術(shù)及光場調(diào)控問題,該團(tuán)隊開發(fā)了基于光場調(diào)控的并行激光加工技術(shù),成功運(yùn)用到水下激光微納加工系統(tǒng),促進(jìn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品新增銷售數(shù)千萬元。

周孝嚴(yán)教授通過使用倒反的形如Higgs的標(biāo)量勢能違反能量條件,以規(guī)避J. Bekenstein提出的無毛定理(no-hair theorem),構(gòu)建了帶毛黑洞和引力孤子在Einstein-Klein-Gordon理論的數(shù)值解。研究揭示了有標(biāo)量場出現(xiàn)的情況下,黑洞展現(xiàn)出有別于史瓦西黑洞的性質(zhì),以及其在事件視界趨近于零時,可以與引力孤子產(chǎn)生聯(lián)系。通過證明引力孤子ADM質(zhì)量為正數(shù)以及引力理論的動能項符號保持不變,為同行們提供了構(gòu)建引力孤子的新思路。研究成果發(fā)表于自然指數(shù)期刊《Physical Review D》等。

張家港校區(qū)

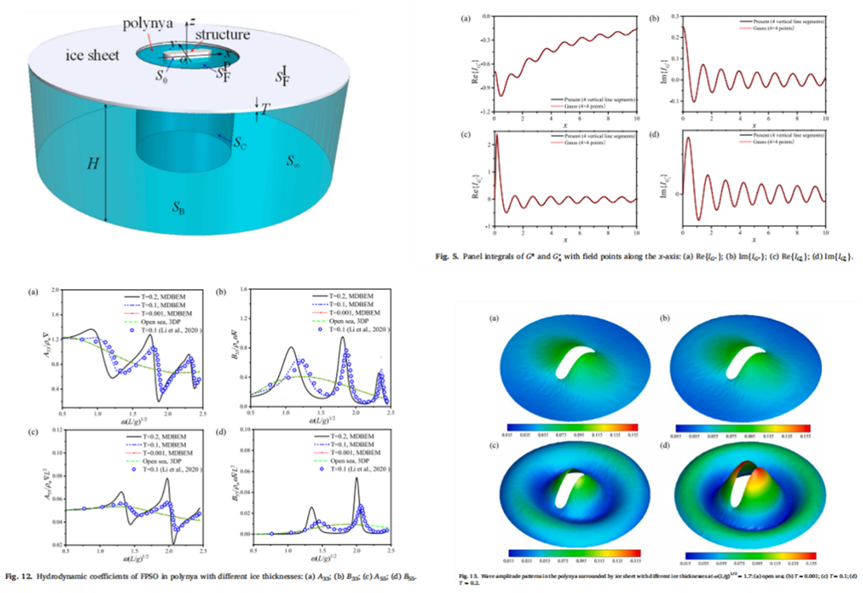

楊云濤博士提出了一種多域邊界元法來解決冰間湖中結(jié)構(gòu)物的水動力問題。該方法利用垂直控制面將整個流體域分為兩個子區(qū)域:冰覆蓋域采用冰格林函數(shù)建立邊界積分方程,為了提高計算的穩(wěn)定性和效率,提出了一種基于垂直線源的半解析方法;內(nèi)部冰間湖區(qū)域采用自由面格林函數(shù)。通過將積分邊界離散化為一系列面元,并利用流動連續(xù)性條件,建立了一個耦合方程組來求解流場速度勢。通過計算浸沒在水中的圓柱體結(jié)構(gòu)的水動力系數(shù),驗證了方法的可靠性。在此基礎(chǔ)上,利用多域邊界元法對不同冰厚、水深的冰間湖中FPSO的水動力響應(yīng)進(jìn)行了分析。相關(guān)研究成果發(fā)表在海洋工程領(lǐng)域TOP期刊《Ocean Engineering》上。

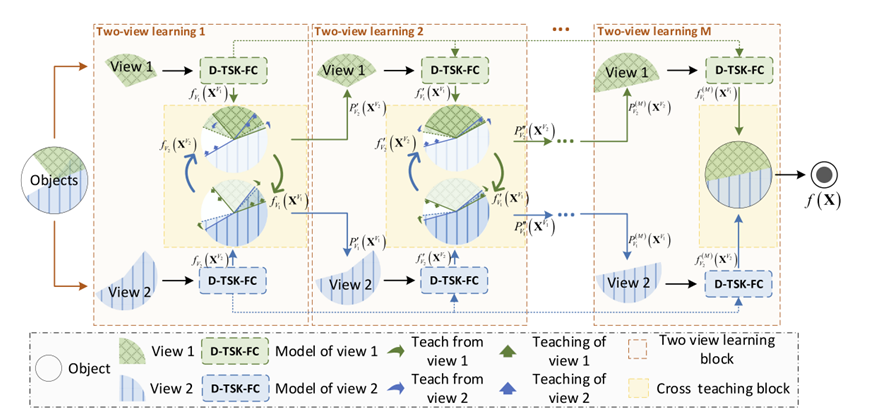

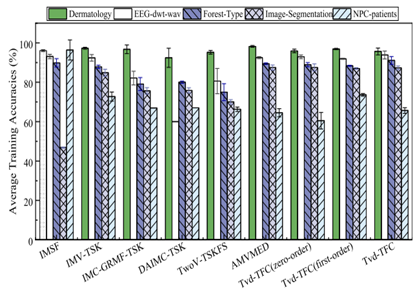

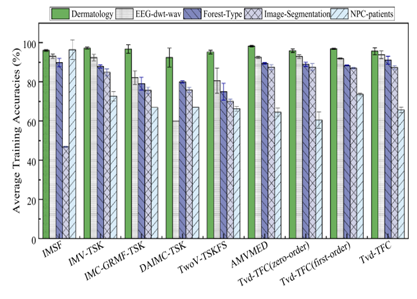

周塔博士團(tuán)隊首次提出了基于訓(xùn)練樣本和測試樣本不一致分布假設(shè)的新互教分類標(biāo)準(zhǔn),并開發(fā)了雙視圖深度可解釋的Takagi-Sugeno-Kang模糊分類器Tvd-TFC。現(xiàn)有的大多數(shù)分類技術(shù)通常要求訓(xùn)練樣本和測試樣本之間具有一致的分布假設(shè)。然而,最近的研究結(jié)果理論上表明,通過打破這一假設(shè)并同時滿足預(yù)測函數(shù)、訓(xùn)練樣本和測試樣本之間的微妙假設(shè),可以實現(xiàn)更好的分類性能。這種微妙的假設(shè)作為設(shè)計單視圖分類器的標(biāo)準(zhǔn)非常困難,但在雙視圖分類器中具有獨(dú)特的價值。相關(guān)研究成果發(fā)表于計算機(jī)領(lǐng)域頂刊《Information Sciences》。

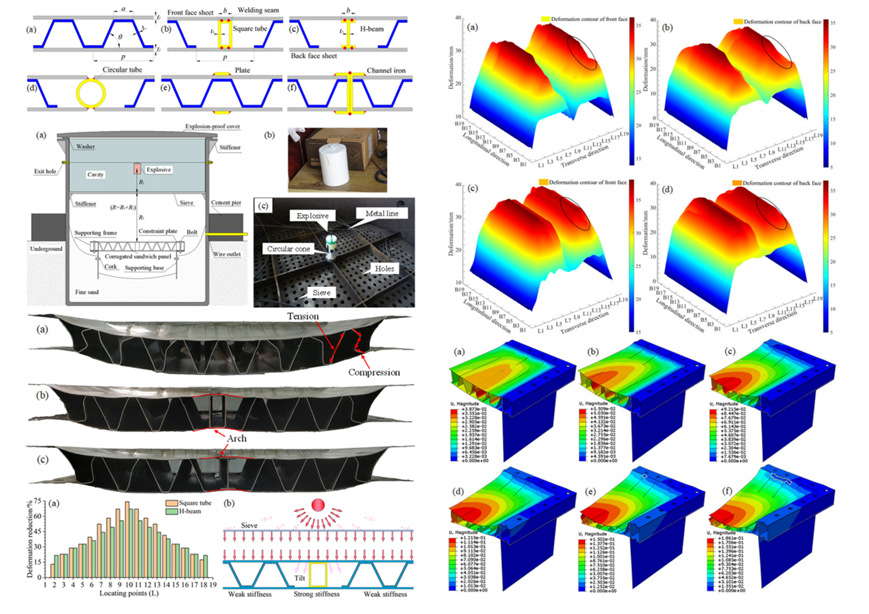

柯力博士聯(lián)合船海學(xué)院劉昆教授團(tuán)隊對含金屬連接器的夾層板進(jìn)行遠(yuǎn)場平面爆炸試驗和數(shù)值研究,探究低頻平面沖擊波作用下激光焊接夾層板的動力響應(yīng)特點。同時,選擇不同厚度的方管和H型鋼作為夾層板的連接件,與非連接件夾層板進(jìn)行對比,研究三種試件的損傷機(jī)制,并分析面板和芯層間的耦合機(jī)制。根據(jù)試驗結(jié)果和仿真結(jié)果得出,在低頻平面沖擊波作用下結(jié)構(gòu)內(nèi)部芯層受拉伸應(yīng)力和壓縮應(yīng)力的共同作用,而帶有連接器的夾層板可以有效抑制結(jié)構(gòu)變形,且方管抗爆效果更優(yōu),可以有效提高結(jié)構(gòu)極限抗爆承載性能。相關(guān)研究成果發(fā)表在中科院一區(qū)TOP期刊《Thin-Walled Structures》上。

海洋裝備研究院

針對當(dāng)前船舶樣板樣箱制作過程效率低、勞動強(qiáng)度大、精度低等問題,谷家揚(yáng)、許靜團(tuán)隊與上海外高橋造船有限公司開展聯(lián)合研究,研制出了QHZY-600-B/X型激光數(shù)控樣板智能切割裝備。該裝備可根據(jù)設(shè)計圖紙自動生成切割路徑,切割效率相較傳統(tǒng)人工作業(yè)提高5倍以上;針對不同板厚、材質(zhì)進(jìn)行切割工藝參數(shù)精準(zhǔn)匹配,提高切割質(zhì)量和切縫光滑度;可實現(xiàn)切割-吸附一體化作業(yè),降低切割現(xiàn)場煙塵濃度,改善作業(yè)環(huán)境。同時,通過數(shù)值計算與現(xiàn)場實驗相結(jié)合獲取軍船船體中薄板結(jié)構(gòu)的變形情況,結(jié)合薄板材質(zhì)、板厚、環(huán)境數(shù)據(jù)等參數(shù),制定了專門的薄板矯平工藝。根據(jù)軍船艙室狹小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點,研制了專門的薄板矯平成套裝備,薄板矯平效率較傳統(tǒng)水火矯平提升5倍以上,成功應(yīng)用于中船黃埔文沖船舶有限公司XX4型艦船和某型海警船。

(撰稿:林少雄 初審:羅文 二審:夏志平 終審:張強(qiáng) 編輯:羅文)